«Петровское барокко»

В 1697-1698 годах Петр в составе Великого Посольства побывал в Голландии, Амстердаме и Саардаме. Ему особенно полюбился Амстердам с его строгой радиальной планировкой улиц, концентрическими линиями каналов, соединяющихся с главным обводным каналом и морем. Амстердамские фасады завершаются высокими и узкими треугольными ступенчатыми фронтонами, круглыми крышами, башнями. Для традиционной голландской архитектуры характерно декоративное использование измельченных ордерных элементов – карнизов, наличников окон, пилястров, порталов с небольшими волютами (скульптурными украшениями в виде завитка или спирали). Эти детали выкладывались из белого камня на фоне красных кирпичных стен. Всё это создавало нарядный, праздничный, но скромный и деловой, без излишней пышности образ европейского города.

В 1697-1698 годах Петр в составе Великого Посольства побывал в Голландии, Амстердаме и Саардаме. Ему особенно полюбился Амстердам с его строгой радиальной планировкой улиц, концентрическими линиями каналов, соединяющихся с главным обводным каналом и морем. Амстердамские фасады завершаются высокими и узкими треугольными ступенчатыми фронтонами, круглыми крышами, башнями. Для традиционной голландской архитектуры характерно декоративное использование измельченных ордерных элементов – карнизов, наличников окон, пилястров, порталов с небольшими волютами (скульптурными украшениями в виде завитка или спирали). Эти детали выкладывались из белого камня на фоне красных кирпичных стен. Всё это создавало нарядный, праздничный, но скромный и деловой, без излишней пышности образ европейского города.

Идея строительства образцового «голландского» города с каналами вместо улиц очень занимала Петра. Отказавшись от первоначальной утопической идеи строительства города на острове Котлин в Финском заливе (на месте современного Кронштадта), Петр еще долгое время насильно селил жителей Петербурга на Васильевском острове, запрещал наводить мосты с материковой частью города и предписывал всем передвигаться исключительно на лодках. Для этой цели на Васильевском острове было приказано рыть каналы вместо улиц, а здания возводить по их берегам.

Первым губернатором строящейся столицы царь назначил А.Д. Меньшикова, в обязанности которого, помимо всего прочего, входил и надзор за строительством во время частых отлучек царя. Меньшиков решил рыть каналы поуже, чтобы сэкономить, а сэкономленные деньги положить к себе в карман. Вернувшийся Петр, убедившись, что каналы узки и для судоходства не пригодны, дал волю рукам, но каналы все равно пришлось засыпать. Так была похоронена идея «Северной Венеции». Столь характерная для России тема казнокрадства оказала серьезное влияние на архитектуру Петербурга того времени. Дабы точно было известно, сколько материала израсходовано на строительство, составлялись «образцовые» проекты построек, в которых было подсчитано все, вплоть до последнего гвоздя. Однако простор для воровства все равно оставался, о чем свидетельствует история одного из выдающихся памятников той эпохи – здания Кикиных палат, владелец которых, один из приближенных Петра, был казнен за злоупотребление и махинации с казенными подрядами, а сами палаты были отобраны в казну, и в них разместилась Перовская коллекция различных редкостей. Здание Кикиных палат красного цвета с белым декором, высокой крышей «с переломом» и парадной наружной лестницей построено в стиле «петровское барокко» — первого стиля Северной столицы, вобравшего в себя европейские веяния, в частности голландский классицизм, и взращенные на российской земле архитектурные мотивы.

Одним из главных отличительных признаков стиля «петровское барокко» — это двуцветная окраска зданий (чаще красный и белый) и плоскостная трактовка декора. Первые постройки в Петербурге были мазанковыми, деревянными, по конструкции похожими на западный фахверк. Штукатурка требовала раскраски. Подобные конструкции и даже кирпичная кладка «с напуском» могли обеспечить лишь невысокий рельеф лепных деталей, карнизов, пилястр, оконных и дверных обрамлений. Использовались элементы классического тосканского и коринфского ордера, но в наивной, архаичной трактовке. Более любимы были простые русские «лопатки», заменявшие и пилястры, и колонны. Окна обрамлялись профилированными наличниками – белыми на красном фоне, с характерными утолщениями – ушками, по углам, с применением вверху замкового камня. Углы зданий, а в ряде случае и первые этажи оформлялись рустом. Этот праздничный, нарядный вид дополнялся множеством более мелких архитектурных деталей, обрамлений, тяг; завитков, картушей, балюстрад. Обязательным было применение над всеми тремя ризалитами (выступающими частями здания) либо только над одним – центральным – лучковых либо полукруглых фронтонов, зрительно усложняющих и обогащающих линии крыш. Столь же непременной была установка статуй и вазонов. На скатах крыши устанавливались люкарны, также с обрамлениями и волютами. Таким образом, верхняя часть зданий приобретала выигрышный богатый, декоративный и сложный силуэт, что немаловажно для зрительного восприятия на фоне серого и мрачного петербургского неба.

Одним из главных отличительных признаков стиля «петровское барокко» — это двуцветная окраска зданий (чаще красный и белый) и плоскостная трактовка декора. Первые постройки в Петербурге были мазанковыми, деревянными, по конструкции похожими на западный фахверк. Штукатурка требовала раскраски. Подобные конструкции и даже кирпичная кладка «с напуском» могли обеспечить лишь невысокий рельеф лепных деталей, карнизов, пилястр, оконных и дверных обрамлений. Использовались элементы классического тосканского и коринфского ордера, но в наивной, архаичной трактовке. Более любимы были простые русские «лопатки», заменявшие и пилястры, и колонны. Окна обрамлялись профилированными наличниками – белыми на красном фоне, с характерными утолщениями – ушками, по углам, с применением вверху замкового камня. Углы зданий, а в ряде случае и первые этажи оформлялись рустом. Этот праздничный, нарядный вид дополнялся множеством более мелких архитектурных деталей, обрамлений, тяг; завитков, картушей, балюстрад. Обязательным было применение над всеми тремя ризалитами (выступающими частями здания) либо только над одним – центральным – лучковых либо полукруглых фронтонов, зрительно усложняющих и обогащающих линии крыш. Столь же непременной была установка статуй и вазонов. На скатах крыши устанавливались люкарны, также с обрамлениями и волютами. Таким образом, верхняя часть зданий приобретала выигрышный богатый, декоративный и сложный силуэт, что немаловажно для зрительного восприятия на фоне серого и мрачного петербургского неба.

Еще до основания крепости в дельте Невы Петр составил по-немецки и распространил по Европе «Манифест о вызове иноземцев в Россию». Мастеровые, инженеры, фортификаторы, архитекторы нанимались самим Петром и его послами во всех странах Европы. Поэтому на первом этапе строительства Петербурга все здания строились по проектам иностранных архитекторов, приехавших на службу в Россию. Одновременно с приездом иностранцев Петром были отправлены в Европу на обучение так называемые «петровские пенсионеры», которые по возвращении в Россию составили конкуренцию иностранным архитекторам.

Однако почти все сохранившиеся до нашего времени постройки эпохи Петровского барокко сделаны по проектам иностранных архитекторов, и первым из них был Доменико Трезини, построивший самые значительные здания Петербурга – Петропавловский собор и саму Петропавловскую крепость на Заячьем острове. Колокольня Петропавловского собора служит высотной доминантой Петербурга, ее позолоченный граненый шпиль прорезает хмурое петербургское небо в противовес растянутой приземистой линии набережных Невы. Уникален шпиль колокольни, отыскать аналог которой в западноевропейской архитектуре практически невозможно. Он перекликается только с витым шпилем здания биржи в Копенгагене, отличаясь от него и размерами и граненой формой.

Усердие, с которым царь Петр пополнял свою коллекцию всяческих редкостей и «уродцев», привело к необходимости возведения специального здания. Проектирование будущей Кунсткамеры было поручено немецкому зодчему Маттарнови, по проекту которого на набережной Васильевского острова выросло сооружение оригинального композиционного решения. Характерный силуэт из двух симметричных корпусов с башней посередине, в которой была расположена обсерватория, венчал глобус. Сильно пострадавшая от пожара и восстановленная только в 1948 башня Кунсткамеры и сейчас является одним из основных составляющих невского пейзажа.

Усердие, с которым царь Петр пополнял свою коллекцию всяческих редкостей и «уродцев», привело к необходимости возведения специального здания. Проектирование будущей Кунсткамеры было поручено немецкому зодчему Маттарнови, по проекту которого на набережной Васильевского острова выросло сооружение оригинального композиционного решения. Характерный силуэт из двух симметричных корпусов с башней посередине, в которой была расположена обсерватория, венчал глобус. Сильно пострадавшая от пожара и восстановленная только в 1948 башня Кунсткамеры и сейчас является одним из основных составляющих невского пейзажа.

На Васильевском острове расположен и первый парадный дворец Петербурга – резиденция генерал-губернатора. Меньшиковские апартаменты, в которых устраивались приемы и ассамблеи, — характерный образец богатого петербургского дворца, выходящего главным фасадом на набережную. Со стороны Невы была устроена небольшая гавань, к которой причаливали шлюпки с гостями. Позади главного дома располагался обширный сад и нескончаемые ряды хозяйственных построек – типичная русская усадьба с натуральным хозяйством.

Недалеко от Меньшиковского дворца расположен еще один памятник Петровского барокко – здание Двенадцати коллегий. Архитектор Трезини оригинально решил поставленную Петром задачу «о равноправии всех коллегий». Здание представляет собой двенадцать одинаковых построек, поставленных вплотную друг к другу в одну линию, растянувшуюся на 383 метра, объединяет их общий сквозной коридор. Каждое здание имеет свою отдельную крышу, но завораживающий ритм повторяющихся ризалитов и фронтонов, пилястров и наличников при насыщенной красно-белой расцветке фасадов придает зданию величественный и торжественный вид. Такой прием встречается и в московских постройках в Кремле – зданиях Посольского приказа, и в Дании, где раньше работа Трезини. Странное расположение здания, при котором оно выходит на Неву не главным, а боковым фасадом, послужило источником легенды, которая гласит, что будто бы потребность в дополнительных площадях для своей усадьбы подвигла Меньшикова подделать указ Петра и развернуть здание вглубь острова, боковым фасадом к реке, а освободившуюся площадь занять под нужды своей усадьбы.

Особый интерес представляют дворцово-парковые ансамбли и постройки эпохи Петровского барокко. Знаменитый Летний сад, разбитый по особому рисунку Петра, Петергофский ансамбль, в основу которого, возможно, и легли царские впечатления от Версаля, являют собой выдающиеся произведения садово-парковой архитектуры. Летний сад был попыткой царя «сделать из большого сада что-либо поучительное». В саду были устроены фонтаны на темы Эзоповых басен, в специальной галерее была установлена найденная при раскопках в Риме и с большими препятствиями доставленная в Россию статуя Венеры – древнеримская мраморная копия с эллинистического оригинала. Все посетители сада должны были целовать холодный мрамор языческой богини, а стоявшие рядом гвардейцы следили, чтоб никто не отлынивал. Таким образом осуществлялось «просвещение». Другие статуи и бюсты – «грудные штуки» — устанавливались вдоль аллей, «как в Версалии». Летний дворец, небольшой по своим размерам и исключительно простой по планировке, вполне отвечал своей задаче, обеспечивая возможность отдыха царской семье. Видимо, его и следует считать родоначальником идеи небольших домов для загородного отдыха в современном понимании.

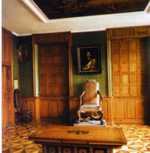

Планировочные схемы небольших загородных дворцов достаточно просты, хотя и разнообразны. Из трех небольших Петергофских дворцов – Монплезира, Эрмитажа и Марли – каждый имеет свое конкретное назначение, которое получило отражение и во внешнем облике, и в планировке. Самый «морской» из дворцов недаром носит название «monplaisir» — «мое удовольствие». Построенный по рисункам самого Петра, он всегда служил для него жилищем во время приездов в Петергоф. Характерная особенность фасадов дворца – выбеленность стыков кладки из красного кирпича. Этот достаточно простой прием сразу придает зданию выразительность и подчеркивает его «голландский стиль». Дворец расположен на невысокой террасе, у самой кромки берега Финского залива. Огромные окна с мелкой расстекловкой открываются прямо к морю. Интерьеры дворца также вполне характерны для Петровского барокко. Мраморные полы в черно-белую клетку, массивная немецкая мебель, печи, покрытые изразцами голландской работы, — все эти типичные приемы той эпохи можно встретить в любом из них. С противоположной, защищенной от ветра стороны, разбит китайский садик. Увлечение «китайщиной» вообще было характерно для того времени. Голландия, поддерживавшая торговлю с Востоком, привозила в Европу лаковые панно китайской работы, было также налажено производство китайской мебели. Китайские комнаты были в XVIII веке непременным атрибутом во дворце любого уважающего себя вельможи.

Планировочные схемы небольших загородных дворцов достаточно просты, хотя и разнообразны. Из трех небольших Петергофских дворцов – Монплезира, Эрмитажа и Марли – каждый имеет свое конкретное назначение, которое получило отражение и во внешнем облике, и в планировке. Самый «морской» из дворцов недаром носит название «monplaisir» — «мое удовольствие». Построенный по рисункам самого Петра, он всегда служил для него жилищем во время приездов в Петергоф. Характерная особенность фасадов дворца – выбеленность стыков кладки из красного кирпича. Этот достаточно простой прием сразу придает зданию выразительность и подчеркивает его «голландский стиль». Дворец расположен на невысокой террасе, у самой кромки берега Финского залива. Огромные окна с мелкой расстекловкой открываются прямо к морю. Интерьеры дворца также вполне характерны для Петровского барокко. Мраморные полы в черно-белую клетку, массивная немецкая мебель, печи, покрытые изразцами голландской работы, — все эти типичные приемы той эпохи можно встретить в любом из них. С противоположной, защищенной от ветра стороны, разбит китайский садик. Увлечение «китайщиной» вообще было характерно для того времени. Голландия, поддерживавшая торговлю с Востоком, привозила в Европу лаковые панно китайской работы, было также налажено производство китайской мебели. Китайские комнаты были в XVIII веке непременным атрибутом во дворце любого уважающего себя вельможи.

Самый романтичный из дворцов – несомненно, Эрмитаж, расположенный ближе к Морскому каналу. Его главный фасад выполнен лучковым фронтоном и балконом, а углы – рустом. Романтическое ощущение усиливают огромные окна второго этажа, через которые видно море. Дворец предназначался для приватных собраний, в обеденный зал, расположенный на втором этаже, кушанья подавались с помощью опускавшегося стола, на котором гости оставляли записочки со своими пожеланиями. Лестница поначалу отсутствовала, на второй этаж гостей поднимало кресло-подъемник. После того, как оно с одним из гостей рухнуло вниз, от этой затеи отказались.

У западной границы нижнего парка находится третий небольшой дворец Петергофа – Марли, обязанный своим названием знаменитой загородной резиденции Людовика XIV – Марли-Ле-Руа близ Парижа. Двухэтажное, квадратное в плане здание, построенное по проекту архитектора Браунштейна в 1723 году, расположено на берегу прямоугольного пруда. С другой стороны находятся Секторальные пруды, в которых разводили рыбу прямо к столу, так что во дворец можно попасть только по арочным мостикам. Главный фасад тонко подчеркнут лучковым фронтоном и балконом, обнесенным изящной кованой решеткой с рокайлями (орнаментами в виде раковины) и золочеными решетками. Слегка изогнутая кровля вновь напоминает Китай – черта стиля донесенная до Петербурга через Париж и Амстердам. Интересно, что первоначально дворец был построен одноэтажным, но по указанию Петра был надстроен, что, кстати, и придало его образу гармоничность.

В противоположность небольшим царским дворцам в Петергофе, хоромы его фаворита Меньшикова в Ораниенбауме поражают своими размерами и великолепием. Как и Меньшиковский дворец в Петербурге, Петергофский, построенный архитектором Шеделем, долгое время был самой парадной резиденцией новой столицы. Раскинувшийся полукругом на двести десять метров, главный фасад открывается к морю парадной многомаршевой лестницей. На концах полукруга расположены два симметричных павильона, выполняющих роль флигелей, — дворцовая церковь и «японский» павильон. Перед дворцом находилась устроенная по настоянию Петра гавань, предназначавшаяся для морского сообщения с Петергофом и столицей.

Стиль Петровского барокко по-своему уникален. При всех явных заимствованиях, он несет в себе много индивидуальных черт, а здания его эпохи не имеют аналогов и всегда по-своему оригинальны. Фасады относительно просты, но в то же время нарядны и представительны, на них отсутствуют громоздкие и тяжеловесные украшения, а выразительность достигается минимальными средствами. Представляется, что характерные для Петровского барокко архитектурные приемы и мотивы могут быть с успехом использованы и в наше время в малоэтажном загородном строительстве. Современной коттеджной архитектуре это придаст столь недостающие ей разнообразие и гармонию.